| Статья написана 18 июля 2020 г. 19:22 |

Михаил Кураев. На краю земли, или Газификация плюс // Петербургский дневник, 2020, №123 от 17 июля, с . 13. Рассказ.

НА КРАЮ ЗЕМЛИ, ИЛИ ГАЗИФИКАЦИЯ ПЛЮС

В оные дни сердцу пресветлых наших управителей на ум пришло о нас, недостойных, вспомнить и нам толику малую уделить от всенародного нашего достояния.

До нынешней поры мы, сирые, от народного достояния отдаленные, с превеликою тоскою зрели, как во все концы света и северными потоками, и южными, и сибирскими, и все мимо нас истекает из самых недр отечества нашего благодатный огонь...

Мы ждали и верили с терпением, не лишенным даже гордости за нашу способность сносить всё, прежде чем выйти на дорогу широкую, но не всегда ясную.

А вот первые шаги на пути к газовой благодати наше селение сподобилось совершить шесть годов тому назад. Тогда нам сказали, что на поиск пути к жилищам нашим, в дальней стороне от Европы и Китая расположенным, надо заплатить по двадцать пять тысяч с дыма.

Да, земля у нас, похоже, крайняя. Неизбывная фантазия соотечественников иссякла, когда пришлось искать нашему поселению, ставшему последним пунктом железной дороги от моря, хоть какое-нибудь название. И, признав свое бессилие, наш посёлок назвали Посёлок. Но то, что мы последние, нам не дают забыть, да мы и сами помним.

Забытый удел каш, Ленобластью именуемый, так велик, так обширен, что и пяти лет на поиск пути к нашим домам оказалось мало, а в шесть лет как раз управились. А потом и года не прошло, как по обочине проселка канавы выкопали и в них трубу проложили вдоль наших заборов.

Тут главный из них из уст своих показал: «Кто хочет от трубы, что по улице идёт, к дому отводку сделать, отдайте, не скупитесь, ещё по пятьдесят пять тысяч».

«Да у меня всего-то тут полторы сажени! Этакие деньжищи за три с половиной метра трубы?»

«Торг неуместен», — твёрдо сказал главный, хотя на дворе уж тридцать лет цвела и пахла газом рыночная экономика.

Всё поняли селяне и возрадовались, ибо скупость не наше народное достояние!

Только газовая труба — это тебе не водяная колонка: вышел на улицу, набрал в ведро и домой занёс, тут надо, чтобы труба прямо к тебе в дом уткнулась и на кухонную плиту, и на отопительный котел разошлась. От забора к углу дома пять саженей, восемь шагов, здесь труба пойдёт под землей, а с угла дома окончательная труба от Ямала и до кухни пойдёт снаружи под застрехой. Это ещё семь саженей, чуть больше пятнадцати метров, тут уж меньше ста сорока тысяч никак не выходит.

Работы двум мужикам на день, для курящих — полтора.

Скажете — дороговато? Не всякий пенсионер, доживший до светлых дней, осилит. Здесь дело добровольное, никто не неволит, что тебе дороже: в тепле жизнь — или кошелек?!

Всё по смете: сто тысяч за работу, пятьдесят за согласование.

Нам, на земле живущим обывателям, носом в землю уткнувшимся, светлые горизонты не видны, а незримый фронт и подавно. Мы видим только тех, кто работает, и не видим тех, кто работать разрешает, работы согласовывает, утверждает, проверяет, направляет и вниманием своим обеспечивает.

Землекоп за один метр траншеи глубиной в полтора метра получает полторы тысячи рублей. За рабочий день, если земля к нему милостива, десять метров откопает. Итого: пятнадцать тысяч. Работа тяжелая.

А тот, кто разрешает ему копать, старший специалист с инженерным образованием, получает оклад восемнадцать тысяч в месяц!.. Работа с виду легкая, но если приглядеться, то опасная.

А инженеров таких, разрешающих и направляющих к другим инженерам, техникам и специалистам, не один и не десять, чуть больше. И в Газстройнадзоре, и в Газстройсервисе, и в Газстройперестрое, и в Газлимитед, и, конечно, в Газмикростройинтернешенел, да над ними ещё организации, их карманы тщательно до рубля контролирующие.

Это там, наверху, оклады сказочные, золотые парашюты и золотые бутсы, а на погостах, в уездных да в волостных конторах, от газа кормящихся, народ остро нуждается, оклады — хоть стой, хоть плачь. А жить надо! И жить велено — сегодня хорошо, а завтра еще лучше!

От забора до стенки дома, где счётчик повесить, десять с половиной метров. Сам возьми лопату и выкопай? Ан нет! Проект нужен. А чтобы проект создать, нужен топографический план этих десяти метров.

И для этого есть контора, и не одна. Выбирай, какая лучше!

Приедут с лазерной рулеткой, со спутниковой антенной, с компьютерной штукой на шесте и все ваши десять метров измерят и впишут в картину Вселенной.

Стоит всего семь тысяч. Смешные деньги рядом со ста пятьюдесятью тысячами!

На основании топографической картины от забора до угла дома будет создан проект траншеи. Сделают быстро, за неделю. Вот согласование — это другой разговор. Здесь никто торопиться не будет. Работа трудная и требует благодарности. Потом утверждение, тоже, надо понимать, работа ответственная и требует еще большей благодарности от населения. А как в Священном Писании сказано: неблагодарность есть тяжкий грех.

Так на круг посчитать — и выходит: сто тысяч за работу, пятьдесят тысяч за согласование. Так это только чтобы в дом газу войти, а чтобы по дому разбежаться; плита, батареи для обогрева — это ещё сто тысяч самое малое...

Долго сверху смотрели на терпеливых и безропотных, но зрелище наконец-то показалось невыносимым...

И вот сверх всякого чаяния разнёсся над нашей Палестиной указ нашего президента: «Обеспечить бесплатное подключение населения к газовым сетям! «Газпрому» — изыскать средства! Ликовать бы да обниматься, не снимая масок по причине коронавируса, так нам же не угодить! Встречаются поселяне и издыхают, знают, что в ближайшие годы возникнут и Газбесплатстрой, и Газбссплатпроект, и Газбесплатсогласование, и Газбесплатподключение, и будут там прекрасные знатоки своего дела с маленькими окладами и большим желанием жить.

(с) Михаил Кураев

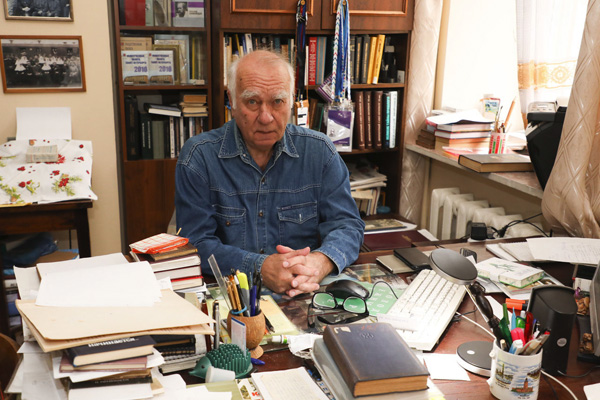

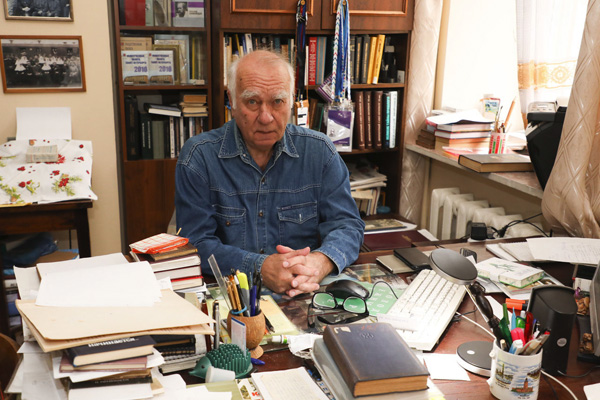

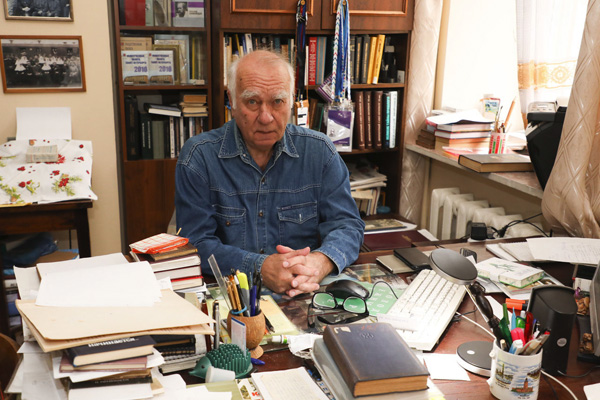

Кураев Михаил Николаевич — выдающийся русский писатель, кинодраматург. Более 20 лет работал редактором на киностудии «Ленфильм», написал ряд сценариев; публицист, эссеист. Дебютировал как писатель в 1987 г. повестью «Капитан Дикштейн», опубликованной в журнале «Новый мир». Автор книг «Блокада», «Жребий № 241», «Ночной дозор», «Маленькая семейная тайна», «Встречайте Ленина!», «Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург», «Питерская Атлантида»; сочинения переведены на 12 иностранных языков. С 1999 г. — сопредседатель Союза российских писателей; член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза кинематографистов России; член исполкома Русского ПЕН-клуба.

|

| | |

| Статья написана 14 июля 2020 г. 19:13 |

Михаил Кураев. Все вместе. О связи литературы и истории // СПб ведомости, 2020, №120 от 14 июля, с. 1, 3. Не мы первые живем в России, не нами открыт этот континент, и прошлое не только принадлежит нам, но и к чему-то обязывает. Наше прошлое – это не только летопись событий, царствований, революций и войн, но и чувства и мысли наших предшественников. Это наследство настолько велико и разнообразно, что каждый из нас может почитать себя наследником, кто Радищева, кто Чаадаева, кто Столыпина, кто Солженицына... Впрочем, известны и те, кто себя почитает единственным и неповторимым и широковещательно отказывается от исторического родства, хоть к чему-то обязывающего. Как наш биологический организм, наше тело состоит из того, что мы едим, пьем и чем дышим, так же и наша интеллектуальная, духовная, скажем так, плоть определяется сначала кругом общения, семьей, затем образованием на разных ступенях и, наконец, по мере формирования самосознания выбором своих собеседников. К собеседникам нашим я отношу, естественно, в первую очередь круг чтения, в свою очередь определяющийся направленностью наших интересов. И здесь, быть может, по справедливости сказано: мы как личность состоим из того, c кем общаемся, что читаем, что выбираем в телепрограммах. Наверное, каждому из нас знакомо то счастливое чувство, с которым мы встречаемся с собственными мыслями, высказанными задолго до нас, да еще и людьми высокоуважаемыми, оставившими значительный след на наших исторических путях. Вот одна из таких встреч. В годы «оттепели» в Ленинграде сложилась и объявила о себе литературная вольница, сразу же выдвинувшая вперед имена людей талантливых, независимых, не принимающих регламентации, правил игры, заданных непререкаемым партийным начальством, взявшим на себя руководство жизнью во всем ее многообразии, в том числе, разумеется, и руководство литературой и искусством в целом. С благодарностью вспоминаю если не «прорубивших окно», то уж точно открывших «форточку» в помещении с застоявшимся воздухом: Александра Кушнера, Андрея Битова, Виктора Голявкина, Александра Городницкого, Владимира Марамзина, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова... И народ чуть постарше, впрочем, молодых в ту пору, – Виктора Конецкого, Глеба Горышина, Валентина Пикуля... Все они, как мне представляется, отмечены творческой независимостью, у каждого было свое слово, им было что сказать людям. Рядом с ними тут же появились и «расчетливые вольнодумцы», умеющие во все времена не только спать во фригийском колпаке, но и носить его с собой за пазухой, на всякий случай, твердо помня, где и когда его надеть, например, в знаменитом в ту пору кафе «Сайгон». За талантами яркими, недюжинными, как предусмотрено природой, двинулся шумный рой претендующих, но, как говорится, недотягивающих, однако задававших тон. Быть оригинальным, быть на особицу, быть во что бы то ни стало замеченным... И вот читаю в одной из широко известных старых книг рассказ автора о главном герое. «В его петербургском мире все люди разделились на два совершенно противоположных сорта. Один низший сорт: пошлые, глупые и, главное, смешные люди, которые веруют в то, что одному мужу надо жить с одной женою, с которой он обвенчан, что девушке надо быть невинною, женщине стыдливою, мужчине мужественным, воздержанным и твердым, что надо воспитывать детей, зарабатывать свой хлеб, платить долги, и разные тому подобные глупости. Это был сорт людей старомодных и смешных. Но был другой сорт людей, настоящих, к которому они все принадлежали, в котором надо быть, главное, элегантным, красивым, великодушным, смелым, веселым, отдаваться всякой страсти не краснея и надо всем остальным смеяться». Интересно, как долго мог бы повисеть лист с этой цитатой из «Анны Карениной» в «Сайгоне»? Неповторим только талант, а вот жмущиеся к нему, сопутствующие, вроде «подтанцовщиков» при солисте, почему-то почитают себя «настоящими», как те, что жили в Питере за сто лет до них. И потому предпочитают кучковаться, подменяя единственное «я» коллективным «мы»: «Мы с Бродским... Мы с Битовым... Мы с Кушнером...». Нет, литература все-таки не кино, где случается победа «одна на всех». Помню, одна из обольстительных ровесниц, «исповедующих «Сайгон», спросила меня: «Мифа (сказать – «Миша» было бы пошло), вам не скучно быть таким правильным?». Вопрос помню, как печать неполноценности на лбу, ответа не помню, пролепетал, наверное, что-нибудь «правильное». Что старое поминать? Да во все времена, оказывается, были свои звонкие «настоящие» и «старомодные и смешные». Может быть, и консервативного историка Николая Костомарова читать «неправильно», но, что делать, грешен. Читаешь, и кажется, что оттуда, из далекого 1864 года, он смотрит на нас с грустью и вздыхает: почему же люди «оригинальные» не меняются. «В Петербурге есть целый класс существ, которых русские, живущие в этом городе, прозвали общечеловеками. Эти общечеловеки существа до того цивилизованные, что отрешились от всяких предрассудков и, постоянно обретаясь в возвышенных сферах мечтания, низким для себя полагают принадлежать к какому-нибудь народу. Действительно, ни с одним народом нет у них ничего общего, даже языка...» Вот здесь наметился исторический прогресс, наши общечеловеки стыдятся только своего народа и не хотят с ним иметь ничего общего. Но вглядимся в портрет, написанный Костомаровым в середине позапрошлого века: «Их хлебом не корми, подавай только какое хочешь обличение: всякий скандал, всякое заушение исторического лица для них праздник. Им дела нет до правды – им нравится самый процесс оскандализирования известной личности, – хотя они в то же время большие хитрецы и не прочь при случае посмяться над обличениями...» Кажется, что это почти продолжение цитаты из Толстого о людях «настоящих», умеющих посмеяться и отдаваться всякой страсти не краснея, впрочем, слова эти были сказаны за десять лет до появления первых глав «Анны Карениной» в журнале «Русский вестник». Вспоминаются слова моих институтских преподавателей, вечная им благодарность. Когда мы горделиво приносили курсовые работы, доходя, как Тяпкин-Ляпкин, своим умом до того, что уже было давно известно до нас, мы слышали краткий и строгий приговор: «Невежество – не аргумент!». Нас всеми способами и средствами уверяют в том, что только тупым совкам не дано понять необычайные достоинства рыночного уклада жизни с его своеобразной нравственностью и справедливостью. «...Стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой... Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей... ...Началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда, всякий обман, всякое злодейство совершается хладнокровно, убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана...» Можно было бы и продолжить, но и сказанного достаточно, чтобы увидеть черты жизни, вернувшейся к нам из полуторавековой давности. Эти строки из «Дневника писателя» Достоевского, увы, по-прежнему злободневны. Помогают понять события, возвращающие нас в прошлое, слова, сказанные Федором Глинкой в 1812 году, еще до Отечественной войны, после того, как «реформы Сперанского», предусматривающего отмену рабовладения и первенства закона, были объявлены чуть ли не государственной изменой. «Такой великий переворот от стяжания к бескорыстному созиданию, – писал поэт, прозаик, будущий декабрист: не мог пройти ни скоро, ни бескровно... Себялюбие и частные выгоды растерзали общее дело». «Себялюбие и частные выгоды»! – вот ключ, открывающий глухие двери, за которыми принимаются судьбоносные решения якобы для общего блага. О чем сетовал наш славный соотечественник? Рабовладельцы сделали все, чтобы задуманные самодержцем (!) и разработанные Сперанским реформы были свернуты, а сам реформатор, лишенный должности министра и обер-прокурора Сената, был отправлен в ссылку. Ну что ж, есть цели, для достижения которых одной жизни мало. Впрочем, судьба подарила Федору Глинке долгую жизнь, он увидит и отмену рабовладения в России, и крах «великих реформ» Александра Второго, на этот раз под ударами преуспевшей в казнокрадстве бюрократии. Сократ, как говорится, предупреждал: государство погибает, когда перестает отличать хороших людей от дурных. Путь в будущее никем не предначертан, он долог, во многом непредсказуем. В политике, в гражданском строительстве сам поиск пути, определение цели – все под силу только всем вместе... А для этого надо ответить на самый главный вопрос: с кем вместе? И здесь уж выбор должен сделать для себя каждый сам. (c) СПб ведомости

|

| | |

| Статья написана 12 декабря 2018 г. 18:20 |

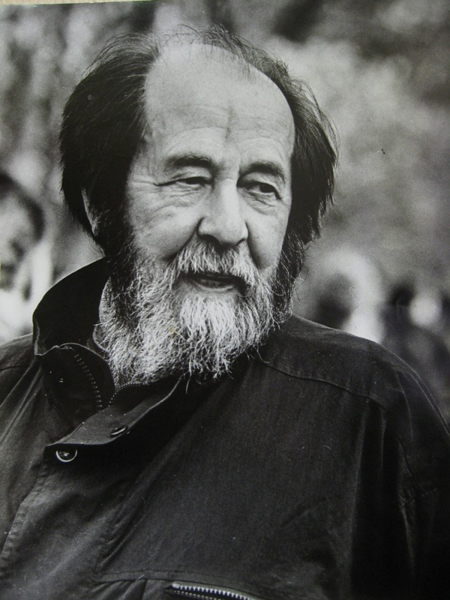

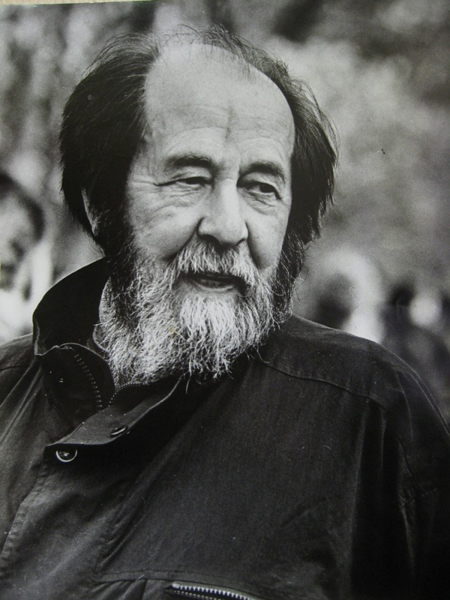

Михаил Кураев. Век Солженицына // Санкт-Петербургские ведомости, 2018, №231 от 11 декабря, с. 1, 8. Едва ли во второй половине ХХ века в России есть личность, сопоставимая с Александром Исаевичем Солженицыным по значимости и влиянию на духовную, литературную и политическую жизнь. Когда я прошу скептиков, не принимающих творчества Солженицына, не разделяющих его позиции по отношению к постсоветской власти, усердно отыскивающих подноготную правду о его военной и лагерной жизни, назвать кого-то еще, сопоставимого с Солженицыным, даже те, кто готов отказать ему решительно во всем, никого поставить с ним рядом не могут. Александр Солженицын — одно из самых, если не самое яркое и многозначное явление духовной и политической жизни в нашей полувековой истории. Наука и искусство растут из одного корня и существуют в давнем родстве, оба отражают реальность, разве что разными средствами. Почему об этом следует помнить и сегодня, в 100-летнюю годовщину со дня рождения Солженицына? Попробую пояснить. На каком-то этапе в науке возникает относительный застой, связанный с невозможностью в рамках прежней картины мира объяснить вновь открывшиеся закономерности. И тогда на арене появляется личность, вызывающая отторжение у тех, кто пытается, как говорится, в меха старые влить вино новое, не говоря о тех, кто за старые и пересохшие меха держится двумя руками. Сегодня мы видим, как определенного рода читатели, пользуясь терминологией интриганов, Солженицына пытаются «задвинуть» туда, откуда он вышел. Уверяют себя и всех в том, что его время прошло. Дескать, спасибо за «Ивана Денисовича», спасибо за «Архипелаг ГУЛАГ», но «Красное колесо» читать невозможно, а «200 лет вместе» и не забудем, и не простим. Вы проложили нам дорогу, помогли вырваться на свободу, спасибо и счастливо оставаться там, в истории. Наши политические витии твердили лет десять, а то и больше, заклинание: надо вернуться на общечеловеческий путь, вернуться в цивилизацию. Не надо ничего придумывать, не надо ничего изобретать — возрождение капитализма, возвращение в лоно «рыночной экономики» сделает всех счастливыми и богатыми. Прав был Александр Иванович Герцен: «Пути вперед не назначено, его надобно прокладывать». А «заднего хода» все-таки у истории нет. Какая наука могла рассчитать и прочертить пути этого пресловутого возвращения в цивилизованное общество? Какая наука и чем могла подкрепить лепет об «ускорении и перестройке», могла хотя бы помочь осознать невероятность и непредсказуемость каждого следующего дня? Так как же найти верный путь вперед, разве кто-нибудь знает? И здесь приобретает совершенно особую роль художник, исповедующий не верность партийной присяге, как бы умилительно и соблазнительно партии себя не именовали, а верность — человеку. Помним же: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». А тут страну обвалили. Обрушили экономику, финансы, науку, образование, здравоохранение... И не просто «человека забыли», забыли, к примеру, двадцать миллионов за наспех наметанными границами, как не уставал напоминать Солженицын. Его не захотели услышать. Но унижением и бесправием наших бывших соотечественников ответили Прибалтика, Казахстан, Украина... Тем художник и отличается от политика, что он может поставить себя на место тех, о ком пишет, а политик «режет по живому телу» и даже ни на минуту не представит себе, что подписью своей обрекает миллионы людей на боль, страдание и унижение. Боюсь, что для большинства читающих или знающих о Солженицыне понаслышке он писатель политический. Именно так, в первую очередь, он и воспринимался и, почти уверен, понимается большинством и поныне. Но политика — вещь преходящая. И не случайно, предваряя знакомство читателя с «Архипелагом ГУЛАГ», автор пишет: «Пусть захлопнет книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обвинением. Если б это было так просто! — что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличать их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека. И кто уничтожит кусок своего сердца?». Убежден, что эти слова еще в большей мере могут быть отнесены к «Красному колесу». Читать Солженицына? Может, еще и десять томов «Красного колеса»? Да, и «Красное колесо». Без него не понять, что же случилось в России в феврале 1917 года и как возрос в России Октябрь. Я убежден, что художник и мыслитель Солженицын должен выйти к самой большой современной аудитории, а это доступно только кино и телевидению. Как художник он удерживает в своих руках самую важную нить отечественной литературы, связующую и Аввакума, и Пушкина, и Чехова... Да, именно Чехов говорил: «Моя святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались». Безуспешными оказались попытки приблизить Солженицына к власти. Не удалось вовлечь его в так называемый «либеральный лагерь». Не получилось и рекрутировать его в ряды «патриотов». Солженицын пытался разговаривать с президентом Ельциным, но понимания не нашел. Обращался к Государственной думе, она встретила его холодным безразличием. Пытался общаться с людьми через телеэкран... Тогдашняя власть сочла это нежелательным. Как же мы безмерно умны и богаты, если можем бросить на произвол судьбы два десятка миллионов соотечественников, если нам скучно слушать их заступника, если нам недосуг войти в серьезный разговор о межнациональных отношениях, если скучно вместе с мудрым и, что самое главное, независимым человеком попробовать осмыслить последние тридцать лет нашей жизни! Солженицын с наибольшей последовательностью и непреклонностью, в большей мере, чем его современники и коллеги, как раз и доказал способность и возможность быть свободным от силы и лжи, в чем бы последние две не выражались. В сентябре 1993 года, за полгода до возращения в Россию, в Париже в телепередаче «Культурный бульон» у Александра Исаевича спросили, поедет ли он, вернувшись в Россию, в места, где был в заключении, посетит ли лагеря? Вот ответ Солженицына: «Я считаю, что те, кто живут сегодня, больше заслуживают внимания, чем места, где я сказал бы: «Вот тут был мой барак. Вот тут я сидел в карцере». Сегодняшние живые люди страдают, им нужно помогать. Они не в лагере страдают, а в простой жизни страдают». Это его кредо, этим он и дорог тем, кто умеет быть благодарным. Сегодня литература, а кинематограф еще в большей степени, переживают испытание рынком, с одной стороны, а с другой, испытание всеми искушениями безграничной и безответственной свободы. И очень своевременно напоминание Солженицына о том, что «свобода говорить что угодно» еще не свобода, что лишь равновесие и самосдержки «одни только и сохраняют свободу слова разумной». Нужно быть действительно свободным человеком, чтобы указать «священной корове» либерализма пределы разумного. Кинематографу нужны — свежая кровь, сильные мысли, честный взгляд окрест и свобода от лжи и насилия, в чем бы последние две не выражались. И все это есть в сочинениях Александра Исаевича Солженицына. И разве не может послужить основой большого художественного фильма сама жизнь этого удивительного, яркого, непреклонного человека, умеющего мужественно освобождаться от собственных иллюзий и помогать в этом другим? (с) Санкт-Петербургские ведомости

|

|

|

облако тэгов

облако тэгов